乱世同性三角恋:她是母亲,也是他的情敌

乱世同性三角恋:她是母亲,也是他的情敌

《52倍人生——戴锦华大师电影课》

全文3568字,读完需要4分钟

《霸王别姬》最初是香港作家李碧华,根据霸王别姬这段京剧改编的故事,是两个男人和一个女人的故事。

在封面上,李碧华写道:“婊子无情,戏子无义”。“婊子”是妓女出生的菊仙,“戏子”是扮演虞姬的程蝶衣。

程蝶衣,也就是小豆子,在乱世中被妓女母亲卖给戏班子。从小目睹底层社会妓女生活的他,抗拒厌恶异性之间的关系,而师父又要求为戏扮女。在师兄弟的排挤欺负、师父的责罚中,小豆子对照顾自己的师兄小石头产生依恋。

程蝶衣为戏痴狂,但师兄小石头——段小楼只是一个靠唱戏维持生计的普通男人,他一直知道蝶衣对自己异于常人的感情,但假装不知、娶妻生子。

段小楼的妻子菊仙,也是妓女出生。程蝶衣一面尖锐地记恨菊仙可以合乎道德地拥有段小楼,一面又忍不住对她产生类似对母亲的依恋。

菊仙是敢爱敢恨的女性,她舍弃全部家当逃离妓院,又在文革批斗中怀着身孕维护婚姻、维护丈夫。但段小楼为了自保在批斗中大声指认她曾经的妓女身份。

逃离妓院时,老鸨嘲讽她一辈子也摆脱不了窑姐的命,结局一语成谶。万念俱灰下,她穿着大红的嫁衣上吊自杀。

在文革中,程蝶衣也被迫烧毁戏服,销毁自己的京剧生涯。文革风波完全平定后,他在香港与段小楼再次重逢,又找到一方舞台重新演绎《霸王别姬》的戏剧,但此时两人都已年迈。

戏幕结束,程蝶衣随团离开香港,两人再未相见。

李碧华虽然写着婊子戏子最无情无义,实际上每句话,都在证明着她们两人的情深意重。

01

最有情有义的,却不是顶天立地的霸王

《霸王别姬》的影片中,“两个男人和一个女人”的故事,被改写为“两个女人和一个男人”的故事。

电影前半部分,在小说的基础上,添加了一段,小豆子故意唱错《思凡》戏文中“我本是女娇娥,又不是男儿郎”念错,师兄小石头用烟斗撬开小豆子的嘴,将他烫伤出血,逼他把戏词唱对。小豆子的性别彻底被暴力颠覆。

鲜血伴随着哀愁、远离人间烟火的眼神,从小豆子嘴角淌下,构成了影片里暴力、凄美的一帧。

而在小豆子被卖给戏班子前,母亲把他多出来的第六根指头砍掉,意指小豆子此生的男性性别,开始被阉割掉。

程蝶衣被改写为“女性”的形象。由于这样的一个改写,就形成了整个剧作的每一个段落,每一个戏剧性的事件,人物生命的每一次戏剧转折都发生在一组三角恋情之间。

蝶衣的结局也被改写。原著中,年老的虞姬与霸王重现当年的唱戏景象时,蝶衣再次错念“女娇娥”“男儿郎”的戏词,在段小楼“错了,又错了”的笑中,顿悟了自己荒唐的一生。

蝶衣重拾自己男儿郎的性别身份,从“戏”中虞姬角色里剥离出自己,去过普通人的普通人生。而段小楼也揭露,自己一直明白蝶衣的感情。十分现实的结尾让整个故事残酷无比。

影片中,蝶衣在这一幕中拔刀自刎,永远留在了自己一生迷恋的舞台上,让原本现实、残酷的结局带上浪漫主义的悲剧色彩。

无论是对影中人物,还是对观众,这都是最好的结局——在程蝶衣这个人物身上,导演所尝试展现的是影片的另一重重要的主题,也是影片当中最重要的一个不断变奏的主题:戏梦人生,也就是“不疯魔不成活”。

影片为了表现程蝶衣的“疯魔”,登封造极地运用“镜像”的电影意象。

程蝶衣和段小楼在后台上妆的那个场景当中,两个人的对切镜头被切换为镜内镜外,出现了镜中之境,蝶衣眼中的段小楼是镜中之境当中渐次扮起的霸王。

蝶衣对袁四爷动情的那一刻,也是看到镜子中他扮起霸王的样子。镜子是虚幻、梦境的语义,蝶衣在镜子中看到的段小楼、袁四爷只是他戏梦中的人物,他爱上的是戏剧中的霸王角色,他真正将自己当作了虞姬。

在菊仙的剧情上,影片也做了改编。

蝶衣在被袁四爷玷污后,换得了段小楼心仪的珍贵的宝剑,他在段小楼结婚之日当着菊仙的面赠送。但宝贵的、被视作“定情之物”的信物却被段小楼在文革批斗中丢尽火中。

在影片中,从火中救剑的不是程蝶衣自己,而是蝶衣嫉恨的菊仙。心爱之人背信弃义,所恨的情敌却拼死挽救。矛盾的三角恋与人物情感彻底迸发。

在为戏痴狂的蝶衣与情深意重的菊仙衬托下,男性“霸王”段小楼只是一个俗世莽夫形象的配角。

02

一段爱恨情仇,讲述一个时代的戏梦

原故事的作者李碧华,更擅长写细微之初的情意绵绵,但影片拍摄前,编剧芦苇重撰剧本,他受到《末代皇帝》的影响,在爱恨情仇的纠缠外,铺垫出从清末、军阀混战到文革的风云动荡。影片拍摄完成,这个更加完整、宏大的故事被李碧华再次出版。

小豆子被卖时,是满清王朝被推翻,民国建立不久的时日。百姓穷苦难安,小豆子的母亲实在养不活他,不得已割除亲缘。

程蝶衣和段小楼第一次登台演出后,张公公要求蝶衣单独见他。他问蝶衣今年是哪一年,蝶衣答道:“民国二十年”,张公公暴怒地吼道:“是大清宣统二十四年!”

日军军队在暗夜当中进入北京城的时候是程蝶衣一赠佩剑,向段小楼表明心迹的时刻。

抗战时期,段小楼被日本人拘禁,程蝶衣为救小楼,登台为日军演出,获得满堂喝彩。段小楼被放出后,啐蝶衣一口,骂他叛国。

国民党时期,蝶衣演出时遭到国民党伤兵的起哄、砸场。共产党大军宽容地包涵不能演出的蝶衣,为其鼓掌,又齐声欢唱起红歌。

短短数年间,朝代、政党不断更迭,社会动荡不堪,蝶衣演绎的京剧文化,在世人中的地位和面貌也逐渐退位。

解放大军进城的时候程蝶衣、段小楼再度相逢,是二赠佩剑的时刻。

二赠佩剑时,他们又遇到了张公公,此时的张公公不再是位高权重的满清遗老,成了痴傻的、乞丐般的卖烟老人。

蝶衣、小楼一左一右地坐在张公公两旁,在一个正面的、低角度的机位当中形成了一个三人中景,外面是大军进城时候的脚步声、人马声和口号声——那是一个历史转折的时刻,那是一个天翻地覆的时刻。

新中国成立后的文革运动,则掀起了整个故事的高潮。

京城权贵、赠予蝶衣宝剑的袁四爷被打成“戏霸”,枪毙而亡。

蝶衣收养的徒弟小四,把他赶下舞台、取而代之,又在批斗中揭露众人,带来灭顶惨剧。故事中曾出现的人物,无一例外都走向了可悲可泣的悲惨命运。

段小楼是最为直接,最为集中的体现这种历史人质命运的一个主角,两个女人的拉扯与争夺把段小楼一次一次地逼向命运的极致状态,迫使他去背叛关于生命的信念,关于生命的操守。

菊仙身穿嫁衣悬梁自尽,她只能自己给自己指认,自己向自己印证自己是良家妇女,用“合法的妻”的身份来对抗历史的暴力。

历史的跌宕,和历史造就的人物悲剧都在这里爆发。

几个主人公的故事被放置在现代中国史的发生和现代中国史的最重要的历史事件和历史进程当中,但是整个故事的主要修辞策略是把目光集中在人物的命运,人物的悲欢离合,人物的强烈情感和这种强烈情感不断失落,人物被赋予的价值和信念不断被剥夺,人物一次次被驱使向背叛的这样的一个命运故事当中来延展的,而所谓历史则变成了一种景片式的标识。

这些人物置身于历史之外,置身于历史的暴力之外,他们是暴力的承受者,但他们却不是任何意义上的暴力的对抗者和暴力的分享者,或者分担者。

而在对历史的铺展中,剧目《霸王别姬》作为一个永远不变的节拍器,不断地出现在影片的不同段落当中,每一次剧目《霸王别姬》出现的时候,似乎都会遭遇一个历史性的时刻,剧目自身则代表着一个不变的历史信念或者一种个人生命的表达。

03

霸王别姬,是影坛和文坛的绝唱

《霸王别姬》问世时,中国大陆内部的电影市场和电影制作,在某种意义上,都处于极度低迷的时候。是香港电影以种种公开的、萦回的,地上的和地下的路径填补了中国电影市场的空白。

就《霸王别姬》而言,重要的是这是在冷战年代东西方彼此分割的情况下,累积已久的香港电影艺术的表达路径和中国大陆电影,以及新时期形成的中国电影艺术的成就的一次相遇。这次相遇是两种艺术的汇聚,它预示着一个新的华语电影的年代即将开启。

《霸王别姬》的导演陈凯歌,代表的是中国“第五代”导演,他们是“文革”后在新时期崛起的一批电影导演,大多是恢复高考制度后北京电影学院招收的第一批学生,其中包括:陈凯歌、张艺谋、吴子牛、田壮壮等。

他们创作出了《黄土地》《大阅兵》《孩子王》《边走边唱》《霸王别姬》《风月》《荆轲刺秦王》等等电影作品。

第五代电影当中,有一个突出的造型特征,或者一种突出的对电影语言和电影美学的选择,就是所谓的“时间的空间化”。空间造型压倒性的力度和力量,很大程度上取代了线性的电影叙事,形成了后来被称之为中国电影“形式美学”,或者叫“仪式美学”的一种东西。

某种意义上说,中国现代化历史的开启是以付出了割舍我们自己的历史纵深为代价的。我们否决了此前的前现代的中国历史,以便重新赢得世界性的历史时间。“第五代”导演及其影视作品是他们那个时代的精神代言人。因为他们共同的努力,中国银幕上出现了真正意义上的现代电影。

而从某种意义上说,《霸王别姬》是一个展现这个被赢回的历史的时刻。

部分内容来自豆瓣时间专栏——《52倍人生——戴锦华大师电影课》

-

- 黑洞很奇怪?白洞会让你更惊奇!

-

2024-06-23 00:05:55

-

- 关于《权力的游戏》23个有趣的冷知识

-

2024-06-23 00:03:38

-

- 实用干货!会泽大海草山国际滑雪场最全攻略出炉!

-

2024-06-22 10:55:05

-

- “人间异类”杨丽萍,她是仙子还是疯子?

-

2024-06-22 10:52:49

-

- “迟到的正义”,还是不是正义?

-

2024-06-22 10:50:33

-

- 鹿晗恋爱这五年

-

2024-06-22 10:48:17

-

- 老米:永远不要拿你自己和我比较,你达不到我的高度

-

2024-06-22 10:46:01

-

- 晋江丁氏:演绎千年海丝情缘

-

2024-06-22 10:43:45

-

- 从董洁这个坑里爬出来,潘粤明到底变哪了?

-

2024-06-22 10:41:30

-

- 王恭厂大爆炸,世界三大自然灾难之一,爆炸范围极广而且死者皆裸

-

2024-06-22 10:39:14

-

- 《Starry Starry Night》你孤独却温柔如同你笔下那永远美丽的星月夜

-

2024-06-22 10:36:58

-

- 中国首位女舰长!从选美佳丽到踏上航母,出征星辰大海帅爆!

-

2024-06-22 07:53:09

-

- 英西战争爆发的原因

-

2024-06-22 07:50:53

-

- 史上最神秘猜想得证,本世纪数学界大突破,全球只有12个人看得懂

-

2024-06-22 07:48:37

-

- 著名演员吴玉芳:嫁“乒乓王子”隐退生两女,恩爱34年,幸福美满

-

2024-06-22 07:46:21

-

- 新塘万达广场冰雪王国来了,堆雪人打雪仗、冰雪过山车

-

2024-06-22 07:44:05

-

- “双面局长”冯志明:贪腐4000万,被判18年,曾冤死一个18岁少年

-

2024-06-22 07:41:49

-

- 黄金配角林栋浦:自小患小儿麻痹,与初恋相爱47年,人生优雅醇厚

-

2024-06-22 07:39:33

-

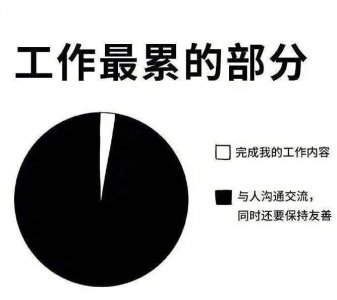

- 歇斯底里的咖啡店员工,被忽视的情绪劳动

-

2024-06-22 07:37:17

-

- “618”战报背后:价格战依然猛烈,大主播渐渐退场

-

2024-06-22 07:35:01

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案 北京等地上空疑现不明飞行物!目击网友称“飞着飞着就没了”

北京等地上空疑现不明飞行物!目击网友称“飞着飞着就没了” 毛戈平7年IPO折戟,国货化妆品的出路在哪里

毛戈平7年IPO折戟,国货化妆品的出路在哪里 苹果Vision Pro,被华强北啃了

苹果Vision Pro,被华强北啃了 中产捧红的始祖鸟即将IPO,安踏捧出第二个“FILA”?

中产捧红的始祖鸟即将IPO,安踏捧出第二个“FILA”? 大模型浪潮不能使鬼推磨,但可以让周鸿祎、傅盛握手言和

大模型浪潮不能使鬼推磨,但可以让周鸿祎、傅盛握手言和 不想过年的年轻人,躲回工作中

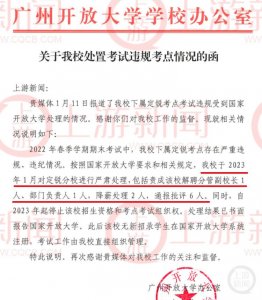

不想过年的年轻人,躲回工作中 2831人考试2093人次替考!广州开放大学分管副校长解聘

2831人考试2093人次替考!广州开放大学分管副校长解聘 红薯原产地是哪个国家 红薯原产地是哪个国家或地区生产的

红薯原产地是哪个国家 红薯原产地是哪个国家或地区生产的 立冬补冬还是冬至补冬 立冬补冬什么意思

立冬补冬还是冬至补冬 立冬补冬什么意思