马小丝是我工地同事,来城市是来找他老婆秋红的,秋红是杀人重犯

马小丝是我工地同事,来城市是来找他老婆秋红的,秋红是杀人重犯

秋红(短篇小说)

文/章建

像贼撞见了贼一样,先是惊讶于惊讶,然后是热衷于热衷。

我在这个臃肿的城市里撞见了马小丝。

你一定知道,我是个热爱写小说的人,那么,马小丝也是个热爱于写小说的人。这种热爱很自然低促使着我们经常在一块喝酒,五六块一瓶,不贵,你请,我请,最后都成了小说在请了。

马小丝写了篇短篇小说,题目叫秋红,在一个大雪纷飞的夜划上了最后一个句号,他说,章建,我写的这篇小说基本上都是真实的,写着写着,我的泪水就哗哗的,只是主人公的名字做了处理,你看看达到了发表水平了没?或者提点建设性的意见,我是要往大刊投的!

我接过几张皱皱巴巴的稿纸往怀里一揣,很是麻木地地说,我们现在的任务是解决这瓶酒,天忒冷了,我们得让冰冷的心热乎起来啊。

晚上我蜗在四周漏风的薄薄的被窝里,一场意外的暴雪让往日热火朝天的工地彻底熄了火。我被冰冻的百无寂寥地打着手电筒看着马小丝用钢笔在方格稿纸上写的小说,他是这么写的:

秋红的丈夫大栓粉外墙的时候不幸从三楼失足,摔断了一条腿,摘除了一只肾。

工地的工头给大栓垫付了两万元医药费后突然人间蒸发了。出了院大栓泪眼婆娑地说,秋红,你看看我现在这个样子,我们,离了吧。

秋红不离,嫁鸡随鸡,秋红相信这是自己的命,老辈子人都说,不认命的女人就是魔女投胎,永远被人唾弃的。秋红说,我是你明媒正娶的妻子,怎么能够舍你呢,以后我赚钱养你。

秋红没有学历和技术,找了很多工厂,别人一看是个细皮嫩肉的姑娘,都以各种理由拒之。一天茫然地在大街上瞎逛,被一个浓妆艳抹戴着几只黄金戒指的女孩一把拽住,说秋红,你咋也来这个城市了?秋红看了半天才认出是自己的初中同桌王二丫。秋红很是意外和惊喜,同桌同学的她们能够在异乡的一条大街上偶遇,真是一件令人幸福的事呢。秋红说,呀,王二丫,听说你初中一毕业就出来了,混的不错嘛。

王二丫请秋红去喝咖啡,秋红说,咖啡是个啥呀。

王二丫扑哧一笑,说秋红啊,你来城里多久了?

秋红说,和大栓来了有大半年了。

王二丫夸张地张开鲜红的樱桃小嘴,说来了大半年了都不知道咖啡是啥呀,这,对了,你那位如意郎君做什么的呀。

秋红有些郁闷,把大栓的遭遇告诉了王二丫,说王二丫,你能帮我介绍个活不,如果我再找不到活做,就只能带着大栓回老家了,你看这城里的花费多高啊。

王小丫喝了口咖啡,说秋红你也喝,多喝几次你就知道这洋玩意的东西好在哪了。

秋红喝了一口有一半憋在口里咽不下去了,满脸通红想吐。王小丫说你别吐,一吐别人就说你老土,这东西老贵了。

两人聊了一个下午,王小丫告诉秋红自己在洗浴中心上班,每月能挣好几千块钱呢。秋红说洗浴中心不就是澡堂子嘛,你给女人搓背?王小丫咯咯地笑,说秋红,你丫的忒土了,洗浴中心是有钱男人休闲的地方,澡堂子是农民工洗澡的地方,两码事呢。

秋红不解,说咋不一样呢,洗浴不就是洗澡吗?我和大栓也经常去工棚旁的便民洗浴室洗澡呢。

王小丫脸上显出几丝不悦,说秋红,你不是想找活挣钱吗?干脆来我们洗浴中心,只要嘴巴甜,心眼活,我保证你比我挣的还多呢。

呀,有这好事?秋红高兴起来,说王小丫,你真够朋友,要是我挣了很多钱,我也请你喝咖啡哈。

王小丫给秋红留了手机号码和洗浴中心的地址,说你想好了就给我打电话,我来接你,我们是下午三点开始上班,凌晨三点下班,其余时间想睡觉睡觉想玩就玩。王小丫最后还对秋红说,我们女人啊,就得趁年轻貌美捞钱,老了,到哪别人也不会要我们。

秋红觉得王小丫还和自己记忆里那个初中生王小丫一样,说话很逗,挣钱不叫挣钱叫捞钱。

秋红回了出租房,伺候大栓吃完晚饭擦完身子,然后才告诉大栓自己要去洗浴中心工作的事。

大栓一听脸色骤变,叹了几口气,重重地躺下。

秋红说,大栓你怎么了,我找到工作就可以挣钱了,你咋还不高兴了呢?

大栓说,秋红,你知道洗浴中心是干啥的吗?

秋红说,干啥的,就是伺候别人洗澡的呗。

大栓背过身去,泪水不自觉地流了下来。

秋红第一天去洗浴中心是自己拿着王小丫给的地址找去的。走进旋转的玻璃门,秋红就被眼前的景象惊住了。硕大的大厅内富丽堂皇,盏盏水晶般的吊灯流光溢彩。一些穿着讲究的男人正三三两两地坐在大厅中间蓝色的沙发上和一些穿着暴露的女孩嬉闹。秋红正左观右望呢,一位身着超短紫红旗袍的女孩走过来问,你是来找人的吗?秋红说我找王小丫。女孩一愣,把秋红拉到一个角落小声地说,你来这里可千万不敢报别人的真实名字,等着,我去给你叫啊。

秋红很是纳闷,心想,这王小丫又不是通缉犯,怎么还不能叫真名了,奇怪。不大会,王小丫从秋红身后的电梯里突然冒出来,头发湿湿的脸红红的,把秋红吓了一跳,心想,这个浴室真高级,人都不用爬楼梯。王小丫说,我不是告诉你了来之前给我打个电话嘛,怎么自己找上门了?秋红说,你给我介绍个工作我已经很感激了,咋还好意思让你接哦。王小丫说,我带你见见老板吧。秋红说,行,就怕老板嫌俺土呢。王小丫在电梯里说,你这个身段打扮打扮就是个未婚少女,老板高兴还来不及呢。

两人说笑着就到了四楼,王小丫敲了敲一间房门,一个男人说,进来。

秋红看见坐在老板桌前摆弄电脑的是个四十几岁的戴着眼镜的大胡子,人高马大,一身的横肉。大胡子站起来摘下眼镜,从上到下仔细盯了秋红一遍。秋红被盯的浑身不自在,感觉自己突然成了一件代售的商品一样,她红着脸诺诺地问,老板,我是来,来应聘的?

大胡子的嘴角露出一丝坏坏的笑,说,你以前在哪坐台的?秋红不明白什么叫坐台,惶惶地不知道怎么回答,正在这时,王小丫过来说,老板,红妹儿是我的小姐妹,人家刚刚进城呢,瞧您想到哪去了。

大胡子嘿嘿地干笑几声,说刚进城的好啊,什么事情你好好的教教她,别不懂规矩闹笑话,你看这身衣服就不行,这样吧妩媚,我给你拿一千块钱,你带着你这个小姐妹去买点像样的衣服,晚上我请你们吃饭。对了妩媚,她叫什么呀?

王小丫笑的合不拢嘴,老板,叫红妹儿。

红妹儿,嗯,这个名好,人如其名,哈哈。

王小丫拉着秋红出了洗浴中心的门。边走王小丫边说,秋红,你以后记住你就叫红妹儿了,在这里挣钱的没一个用真名的。秋红说,为什么呀,名字哪有乱叫的,你咋改名叫妩媚了,听着太那个了。王小丫说,哪个呀,男人就喜欢妩媚啊春娘啊什么名的,反正是个假名,爱怎么叫就怎么叫呗,我早就听腻歪了。哎,你的小名真不错啊,秋红,你爹给起的?秋红说,那是,俺娘生俺的时候正赶上一地的番薯叶红了,俺爹说,就叫秋红吧。王小丫拽着秋红进了一家情趣内衣店,刚踏进一步,秋红扫了一眼,羞得脸直发躁,说,不是买工作服吗,王小丫咱走。王小丫说姐姐,是买工作服啊,没有这些衣服,你怎么出台呀。秋红说,这些东西穿身上,啊呀,怎么见人呐,快走快走。

秋红出了情趣内衣店的门,王小丫赶上来一把拉住了她说,你是真不明白啊还是故意装假啊,不买上几套透明的内衣,能够勾住哪个男人?

秋红楞住了,想起大胡子老板那色色的淫笑,如做梦般惊醒。

秋红说,我是来打工的,不是做那个事情的。

王小丫说,秋红,你不坐台,当初就不应该答应我啊,这样会把我害惨的你知道吗?

秋红说,当初我也不知道洗浴中心原来就是干这个的呀,我要是早知道我肯定不能来。

王小丫轻蔑地一哼,秋红,除了傻子都知道洗浴中心里干的什么生意,你来城里半年了,会不知道?当我傻,还是你自己傻呀?

秋红说,王小丫,我真不知道。对不起哦,你放心,我以后回了老家肯定替你保密,我保证。

秋红刚说完这句话就后悔了,王小丫,我,我不是那个意思。

王小丫摇摇头,得,同学一场,不做就不做吧,天也不早了,我请你去吃晚饭,肯德基你还没吃过吧。

秋红说,我不去了,我回去还得给大栓做饭呢。

王小丫说,冲着你对你男人的那份情,我王小丫向你保证,绝不勉强让你做那事。我们洗浴中心真的还缺一个打扫卫生的人,我看你也合适,你说呢,反正到哪干活都是挣钱。

秋红说,打扫卫生我愿意干,其它的事情我不干。

大胡子老板在王小丫的说合下,点点头说,打扫卫生就打扫卫生吧,哎,我记得你刚刚来的时候也是从打扫卫生做起的嘛。王小丫瓮声瓮气地说,那不都是你干的好事,我告诉你哦,我那小姐妹你可碰不得。大胡子捏了一下王小丫圆鼓鼓的屁股,瞧你说的,我是那样的人吗?咱这里比她漂亮的海了去了,切,谁稀罕啊。

洗浴中心的二楼是客人们洗浴的地方,一间一间很规则地隔离起,里面亮着可以随意调节颜色的光,青蓝黄绿红橙紫,有木桶浴、药浴、桑拿浴、古典浴、韩式风情浴等等。二楼是休息室,一间一间被装潢的奢侈豪华,连实木的房门上都雕刻着各式惊艳的唇花。三楼是员工们的宿舍,男左女右,各个房间内凌乱不堪,衣物随地可见。四楼是洗浴中心的办公室、保安监控室和食堂。秋红每天的工作是上班时要把二楼各个洗浴室内清洗一遍,地板擦干,然后到三楼清理客房,逐一换上清洁的床单被罩,倒掉客户遗弃一地的纸巾和安全套,然后把污秽的床单被罩拿去五楼的洗衣房清洗烘干,这个过程是秋红最恶心的过程,每次清理完毕,她都要摘下胶手套,用肥皂清水反复地搓洗自己的手。三楼的宿舍不用秋红清理,剩下的时间她要等到零点在四楼给小姐们煮好夜宵,然后就算一天的工作结束了。

大胡子经常半夜从办公室里走进食堂,有一搭没一搭地想和秋红说话。比如他说,红妹儿,你今天给我的那些宝贝儿弄的什么好吃呀?比如他说,红妹儿,你老公咋舍得让你夜夜不归呢。比如他说,红妹儿,你不要老是绷着个脸嘛,我是你老板哦。秋红无数次说,老板,我不叫红妹儿,叫秋红。大胡子哈哈笑着,一样,一样嘛。秋红一本正经地说,这么能一样呢,秋红是我,红妹儿我不认识。

秋红包的水饺小姐们都爱吃,自己擀的皮筋道,自己调的馅实在,可以随意换各种口味,一口咬下去,满嘴溢香。时间久了,小姐们和秋红就打成了一片,个个说,我们伺候男人,秋红伺候我们,我们是一根绳上的蚂蚱。死了也不分离了。

一个阳光灿烂的午后,秋红从一场久违的梦境中苏醒过来。大栓正拄着拐杖在一旁做中午饭,他正把切成块状的猪肉倒入锅中,嗤地一声,油烟便在狭小的出租房内弥漫开,秋红看见了大栓面颊上点点的汗珠,突然感觉自己的心隐隐作痛。她刚刚的梦里,有一片金黄的油菜地和一座面向阳光的平房,大栓拉着她的手,围着平房和油菜花不停地旋转,一阵一阵铃铛般的笑声飞荡着,后面还跟着一个蹒跚学步的娃娃......

秋红起床说,还是我来吧,你的腿刚好一点,别在摔着了。

大栓全然不理会秋红的话,继续炒着他的菜,秋红去夺锅铲,被大栓用力地推开了,发怒的说,我连菜都不能炒了么?我要让你伺候一辈子么!

秋红突然就楞住了,眼眶内抑制不住的想流水。吃了饭,大栓含蓄地对秋红努了努嘴,秋红好像觉得自己莫名的害羞起来,又觉得自己心跳的厉害,很久了,她甚至忘记了大栓还可以对自己那样。

关了门,俩人在床上小心地缠绵起来,秋红主动着就激动起来,激动的厉害可是大栓还是直立不起来,他喘息着,配合着,渴望着,但是最后,最后他给了秋红一记耳光,啪地一声。

骚吧,大栓说,天天和男人骚吧!

秋红怔住了。

秋红怔住了,我也怔住了,因为我的手电筒突然就没有电了。整整一个晚上,我听见工棚外的北风刮的呼呼的,越是听,越是掖不住自己的被窝,能够做的,就是自己把自己蜷缩的更紧些。

第二天,马小丝问我讨回了他的秋红,问,秋红怎么样?谈谈真实的想法,我好最后修改修改呢。

我说,我怔住了。马小丝显然被我的回答也怔住了,后来诺诺道,怎么被,怔住了?

我嘿嘿一笑,说,马小丝啊,我的手电筒突然没电了,正好看到你写到秋红被怔住了,所以我也被怔住了。马小丝扶了扶眼镜,如释重负感地说,哦,明白了哥哥,能够把你怔住,说明秋红的魅力还是有的嘛,那,要不.......

我摆了摆手说,下面的我不看了,其实我知道你接下去想写什么。

马小丝一愣,说,看来我的小说写的还是失败,你看头知尾啊,对了,我的哥哥,我下面要写的是什么呢?你先说说,我看准不准哦。

我淡淡一笑,说,秋红最后一定是自愿做了小姐,和她的同学王小丫一样的命运,难道不是吗?

马小丝的神情从开始的一种兴奋突然就变得黯然,好像一位飞速奔跑着的运动员在期望的一片掌声中被不设防地跌倒一样,他说,看来,秋红,没,没修改的必要了?

我说,你想听哥哥我的真话呢还是赞扬你的话?

马小丝说,瞧你说的,当然是真话了,你发表过那么多小说,你的话对我来说,很重要啊。

我说,那行,晚上就你请了啊!

马小丝说,没,没问题。

然后就是老一套的三个小菜,一瓶白酒,我和马小丝对秋红的问题进行深度的讨论,确切地说,是马小丝边喝着酒边听我个人对秋红这个女人发表见解。

我说,秋红这样的女人一定不能当小姐,如果当了小姐,你的这篇小说就白瞎了,你知道为什么吗?

马小丝的酒量远不及我,半斤刚整完就有些犯迷糊了,说,不太明......明白,据我所知,事实是,小,小姐们都是被逼上梁山的。

我嘿嘿一笑,兄弟,是小部分好不好?

马小丝耷拉着个脑袋,酒精的催化显然让他的神情低落起来,说,秋红,就,就废了么......

我看了看小酒馆有些清冷的大街,一盏盏的路灯泛着很是忧伤的黄,突然意识到在这座与我们毫无关系的城市里,该有多少马小丝小说里描述的叫秋红的女人啊,我想只要是文学作品里能够涉及到的人,就一定是为为一些人量身定制的,尽管看起来她那么俗气。

我说,马小丝,我很久没有写过东西了,因为早看透写小说是填不饱胃的,酒就更奢侈不了了,难得你还有那份心,这样吧,秋红的结局我来替你重写,然后你再投到大刊去,我保证你一定能够发表。

马小丝显然有些醉了,看了看我,说,哦......

改变一个叫秋红的女人的命运走向是费了我不少时间的,很多天里,我一度被自己笔下的秋红闹的郁郁寡欢,最后终于也在一个大雪纷飞的午夜划上了一个句号,唏嘘了几声,然后把薄薄的很是龌龊的被子紧紧地裹住,心却疼的厉害。

我是这样写的:

秋红怔住了,脑细胞突然就被不设防地射进了一枚子弹,进入了一种真空死亡般的状态。好像是过了很久,秋红才掩面而泣地说,我,骚,了,吗?

大栓意识到什么,说,秋红,我其实是不想那样说的......然后想伸出手来擦拭秋红的泪水,但是被秋红挡了回去。

接下去的秋红很苦闷,准确地说,是极度的苦闷,苦闷到把一锅虾仁蟹黄水饺不自觉地加入了半瓶醋,玻璃室内的小姐们吃的没头没脑的,说,怎么那么酸?我们这个月的生意总体上还是不错的呀。

小姐们摸不着头绪,充其量背背人把水饺倒垃圾桶了,但是大胡子那里问题来了。当时大胡子正看着一部刚下载的由日本最红女优林原惠主演的精彩大片,突然在高潮处一口就被呛吐了,嚷嚷着说,我的妈呀,这是水饺啊还是它娘的硫酸啊!红妹儿,红妹儿!秋红,秋红!

秋红其实没尝她煮的水饺,看着大胡子一张愤怒的脸,感觉奇怪又有些惊恐,说,老板,有什么事吗?

大胡子说,你吃夜宵了吗?

秋红说,不饿,不太想吃。

大胡子的眼睛一瞪,慑人的光就砸过来,说,没吃是吧,你现在就给我把这碗你自己煮的水饺给我吃了,我告诉你,我可是一筷子没动!

秋红想,一定是哪里出了问题了,她战战兢兢地把一只水饺送进了嘴中,就感觉到味觉突然麻了。

大胡子一把从后面就抱住了她,恶狠狠地说,你就给老子装纯吧,我看今天你还怎么装!

秋红不设防,脑子‘嗡’地一下懵了,接下去发生的事情是挣扎与反挣扎。大胡子显然对一场被挣扎着的性事充满了激情,两只手娴熟地游刃有余,在短短的几个回合较量后,事情开始向一边倒去,秋红不挣扎了,她索性奋力地推开了大胡子,仰面地倒在了沙发上,说,你这个流氓,来骚吧!

大胡子为秋红的屈服有些得意,扑上来的间隙,秋红一个蹬腿,扎扎实实地正中他的裤裆。大胡子‘嗷’地一声顿了下去。

......

这是一个清冷的后午夜,下班后的大街上几乎看不到一个人,偶有几只流浪的狗憋不住突然降临的寒潮嗷上几嗓子,其实秋红想,那个后午夜不是清冷的呢,只是今日的自己不同于往日而已,像那些还在夜色中发着七彩玲珑的灯,左眼看,霓虹着欲望,右眼看,忧伤着迷茫。

大栓开始酗酒了,或者不叫酗酒,是迷恋上了酒精,刚刚伤愈的他,似乎找到了一种很令他着迷的事情可做,尽管他的身体会为此付出相当昂贵的代价,但是,他已经不介意了,他对秋红叫嚣着,你管我做什么?你想做什么去做什么!你不知道我早就已经废了么?你就折磨我吧你就!

秋红说,大栓,我们回家吧,我们离开城市吧,算我求你了好吗?

大栓说,我呸!

秋红说,大栓,你不爱我了吗?

大栓说,呸呀!

这样的呸呀的生活状态在持续了一段时间后,秋红对大胡子提出了辞职的要求。

秋红说,给我结清工资,我要回乡下去了。

大胡子显然对秋红突然的辞职感到不能接受,说你怎么了你,我又没怎么你!

秋红说,你还想怎么我?你就一流氓你!

大胡子嘿嘿嘿地干笑了三声,说红妹子,不是,秋红,话要整明白了,好像我强暴了你似的,流氓这个词你别用我头上,你是什么,你就是一千年的石头,很想被人捶,贱!

秋红被一个贱字惹愤怒了,抡起大胡子办公桌上的玻璃杯就砸了过去,说,你妈才贱呢,不然生不出你这样的贱种,给钱!给工钱!

大胡子的胡子被不设防地抡了一下,血一下就渗出来,他忽然意识到眼前的这个像女孩的女人原来是那么的恐怖,心想,真是林子大了啥玩意都有。用纸巾擦了擦下巴上的斑斑血点,说,行,我给,我这就给。末了来了句,这王小丫怎么什么人都往我这里送啊!真他妈的晦气!

王小丫对秋红的坚决离开很是耿耿于心,可以预见的是她今后在洗浴中心的日子不会好过,穿上小鞋走路自然不用说,能不能还能如往常那样频繁地出台也是个未知数,这是令她最为纠结的。她的理想完全有可能随着秋红的离开而离开,毕竟,在这座城市的娱乐业,还没有哪位小姐敢不给大胡子的面子。

当然,王小丫的内心纠结并没有表现在面孔上,她附和着秋红的情绪,说不干就不干了,回头我再给你找个好点的活,现在我请你去吃晚饭,忘记这些不开心的事吧。两人去了茶餐厅,当时,是傍晚的五点钟。

王小丫破天荒第要了一打啤酒,开始秋红拒绝喝,说我一闻啤酒的味就想吐,就觉得它和马尿的味道一摸一样的。王小丫扑哧一声笑出来,说我以前也是这样认为的,可是你喝一次后,就会发现我们是真的土啊,土的都对不起啤酒这俩字了,喝吧喝吧,不会喝学着喝,要都要了,不喝钱一样算的!

秋红就小口地喝起来,她觉得虽然王小丫做的事情她一直无法接受,但是心底里还是对王小丫充满了感激之情的,在这个城市她除了大栓一个亲人外,能够说说知心话的也就是王小丫了。秋红甚至对自己有些自责,不该歧视王小丫从事的那份职业,毕竟一个女孩子,在一个陌生的城市里生存是一件多么辛酸的事情。

不知道什么时候这个世界就黯淡了下去,秋红也黯淡了下去,她做了个梦,大栓回复了一个男人本该有着的雄风,像一个持着长矛的战士在千军万马中驰骋,她被他驰骋了一个又一个高潮,人都散了架一样,没有丁点不配合他驰骋的力气了,直到她央求着,让...我...歇...歇...让...我...歇...歇,然后她就醒了,然后她看见好几个赤身裸体的男人在她的身体上上上下下,她看见雪亮的聚光灯下,大胡子露着淫笑的脸对她说,这回哥们让你爽到极致,跟我装纯洁!你的腿不是能蹬老子的老二吗,你再蹬啊!你咋不蹬了啊!

秋红的脑子突然像要炸裂一般,她大声地‘啊’了一下,再次失去了知觉。混混沌沌中,秋红回了家,家在一片黄灿灿的油菜花的包围之中,蜜蜂欢快地飞舞着,阳光从容而安详地眷念着属于她的大地,更远处的是青葱茫茫一片,那些麦苗肆意地疯长着,仿佛就像是从她的内心深处蔓延出来的一样。她微笑着看见了他的大栓,她的大栓矫健而又魁梧的身躯在麦苗与麦苗之间穿行。

再次醒来的时候,阳光透过落地式的玻璃窗把宾馆的房间全部点燃了。秋红看见王小丫正坐在床边默默地流着眼泪。

秋红说,王小丫,我这样你满意了吗?

王小丫呜呜地哭了,秋红姐,别怪我,我也是被逼的......

秋红说,你以前也是这样被下药后糟蹋的吗?

王小丫说,是我害了你,你骂我吧,你打我吧!

秋红说,你知道吗?我以后没家了......

王小丫擦了擦泪,说姐姐,我们女人要靠自己,只要你在洗浴中心留下来,做个两三年就发了,以后就可以回去好好过日子了。

秋红惨淡地笑了笑,那你做了这么久了发了吗?发了你怎么不回家好好过日子呀?王小丫呀王小丫,我们回不去了......秋红掩面而泣,泪水浸透了十指。

秋红熟了,空谷幽兰,款步姗姗,颜如玉,气如兰,所谓清水出芙蓉,天然去雕饰。在佳丽如云朵般的洗浴中心一站,令众浴客眼球飞旋,我见犹怜。

大胡子左看看右看看,呵呵呵地笑着,说,这才是我的红妹儿嘛,瞧瞧这身段,这媚样,啧啧,打扫卫生洗洗涮涮那是你干的活吗?

秋红嫣然一笑,说是啊,我天生就该是陪男人睡觉的料,这回你舒坦了吧。

大胡子掐了一把秋红的屁股,说一般的男人还没资格碰你哦,以后你就是咱们这里的头牌了,跟着我好好干!

秋红依然嫣然一笑,说我知道您的厉害了。

大胡子哈哈哈地笑着,说红妹儿,我哪个地方厉害啊?

秋红说,死鬼,你哪都厉害着呢......

秋红整整一个月没回去看大栓了。秋红一个月的时间让王小丫不间断地去看大栓送吃送喝送钱。王小丫说,大栓哥除了喝酒就是往死里的睡觉,脑子一直是迷糊的。

秋红一个月都在陪着一个叫于处长的秃头男人。于处长管着一座城市的娱乐业,大胡子说,把于处长伺候好了,洗浴中心的未来就更好了,但是要有分寸,要伺候的让于处长管你叫小祖宗,记住,你是头牌,头牌的衣服就是最难脱的。

于处长屡屡没得手,很是不爽,最后趁着酒精的麻痹对秋红说,我的小祖宗,你要多少钱我都给!

秋红说,真的?

于处长说,当然是真的。

秋红说,那你就给我五万吧,以后我就是你的了,想怎么玩就怎么玩!

于处长笑笑说,不贵,一点不贵。说完就打开手包掏出五捆钱。

秋红说,那我就收了,有急用。

于处长说,我们今天出去开房,洗浴中心人多,不尽兴啊。

秋红说,那就去玫瑰大酒店吧。

于处长说,听你的,那是个新酒店,去过,很不错的。

玫瑰酒店坐落在大栓的工棚旁,工程刚完工不久,正在试营业,准四星级标准。大栓的腿就是粉这座酒店的外墙时摔断的,肾就是摔下来后摘除的。

两人出了洗浴中心的包厢,秋红去换了套不露的衣服,于处长驾着黑色的尼桑车往玫瑰酒店而去。秋红在车内给王小丫打了个电话,秋红说,姐姐最后拜托你给我办件事,做完了这件事,你再不欠我的良心账了。

王小丫当时正在包厢内给一个胖子搓澡,接着秋红的电话很是有些恼火,心想,我不拉你下水,你能成头牌?能大把的挣钱?我欠你什么良心账了?

当然,王小丫的这种嫉妒不会在语言中显现出来,说,什么事啊?

秋红说,我寝室的柜子里有些钱,柜子的钥匙在我那双红色高跟鞋的右鞋里,你把钱给大栓送去,现在就去,让他回家吧。

王小丫说,我现在正忙着呢,下了班行不行啊姐。

秋红说,等不到下班的时间了,就现在去,姐姐求你了。

灯是魅色的,支撑着一个房间的暗黄。于处长吃了两片春天牌的壮阳药,然后去卫生间洗澡,洗着洗着,他喊道,红妹儿,小祖宗,你还没脱完啊,还在耗我呀?

秋红说来了。

秋红说我来了的时候,于处长一抬眼吓呆了,因为光着身子的秋红的手里拿着一把一尺长的尖锐的小刀,说时迟那时快,于处长‘哎呦’一声,胯下的那个直挺挺的物件已经脱离了他的身体。

秋红哈哈哈地笑着,秋日和蔼靡靡的阳光下,记忆像血一样突然飞溅起来......

如上所述,我替马小丝写的秋红写完了。马小丝读完后用惊秫的眼睛看着我,看的我莫名其妙。我说,写的不好吗?

当时我们还是在工棚外的小酒馆里喝着酒,差不多有半斤下了肚了,前面说过,马小丝的酒量不行,半斤下肚,差不多就醉了,可是他瞪着一双惊秫的眼睛盯着我让我突然感觉到不寒而栗。

这不是我要的秋红!他几乎是咬牙切齿地说,你知道我一瘸一瘸地在这座城市里找了她这么多年,她怎么能够去杀人呢?

酒馆外的北风呼呼地刮着,老板说,太冷了,我要打烊了两位。

我的心一阵一阵的揪疼起来,想起了我的妻子,她还在这座城市的一所女子监狱服着漫漫的刑期呢。

-

- 刘诗诗男人装封面大片 破尺度秀性感

-

2024-11-06 04:34:38

-

- 99.9%都说这一部最经典?带你盘点16个版本射雕英雄传

-

2024-11-06 04:34:04

-

- 鉴别 - AJ11变色龙到底有多高危?

-

2024-11-06 04:32:22

-

- 10月28日全国重点废电瓶价格行情参考(附价格表)

-

2024-11-06 04:31:51

-

- 花呗额度2万,是什么水平的?

-

2024-11-06 04:30:07

-

- 春节论孝,流传古今的郭巨埋儿故事传说-郑周友

-

2024-11-06 04:29:38

-

- 抖音馒头下一句是什么 别人发馒头回嗷嗷就行了

-

2024-11-06 04:27:51

-

- 曹县庄寨镇自然村名称由来

-

2024-11-06 04:27:25

-

- 丑闻为何都被叫做xx门

-

2024-11-06 04:25:36

-

- 值得细细品味的39部武士电影

-

2024-11-06 04:25:12

-

- “四光书记”李亿龙 敛财无谓多少 贪色不分时间

-

2024-11-06 04:22:59

-

- 34部2020-2021复仇者联盟成员电影

-

2024-11-06 04:20:46

-

- 国内十五大喜剧明星都出演过哪些电影!第二位(陈佩斯)

-

2024-11-06 04:18:33

-

- 左宗棠收复新疆记:记录那些在民族危亡之时的灿烂星光

-

2024-11-06 04:16:20

-

- 铭记历史:济南事件又称济南惨案、五三惨案

-

2024-11-06 04:14:07

-

- 独家|外滩十八号谢幕,和一个时代告别

-

2024-11-06 04:11:54

-

- 法国大盗只用一把螺丝刀,堂而皇之偷走价值150亿的239件艺术品!

-

2024-11-06 04:09:41

-

- 地球公转一周大约是多久?支付宝蚂蚁庄园8月9日今日答题答案最新

-

2024-11-06 04:07:28

-

- 2019新片单,喜欢的请收藏

-

2024-11-06 04:05:15

-

- 一女嫁二夫

-

2024-11-06 04:03:02

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案

贵州两落马女厅官出镜忏悔:一人想念父母做的菜;一人带衣服投案 我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年

我国首位亿万富翁牟其中:3度入狱,小姨子为他守了铁窗16年 普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗?

普京的秘密情人卡巴耶娃:未婚连生3子,两人绯闻是真的吗? 苹果Vision Pro,被华强北啃了

苹果Vision Pro,被华强北啃了 北京等地上空疑现不明飞行物!目击网友称“飞着飞着就没了”

北京等地上空疑现不明飞行物!目击网友称“飞着飞着就没了” 毛戈平7年IPO折戟,国货化妆品的出路在哪里

毛戈平7年IPO折戟,国货化妆品的出路在哪里 平价品牌翻身:以涨价的方式卷价格

平价品牌翻身:以涨价的方式卷价格 千万粉丝博主带火湖南隆回炭花舞,这个宝藏非遗到底是什么?_ZAKER新闻

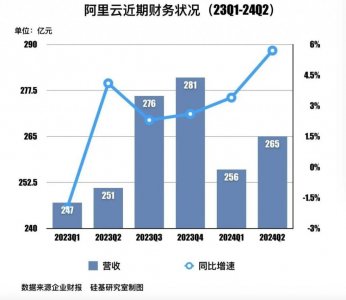

千万粉丝博主带火湖南隆回炭花舞,这个宝藏非遗到底是什么?_ZAKER新闻 「价格战」打了大半年,「阿里云们」想开了

「价格战」打了大半年,「阿里云们」想开了 大模型浪潮不能使鬼推磨,但可以让周鸿祎、傅盛握手言和

大模型浪潮不能使鬼推磨,但可以让周鸿祎、傅盛握手言和